有機性廃棄物を資源として活用し、エネルギーを生み出すバイオガス技術は、廃棄物問題の解決とエネルギー創出を両立する可能性を秘めています。

この記事では、バイオガスの主成分とそのエネルギー特性について詳しく解説します。

バイオガスの基礎知識 生成プロセスと主要成分

バイオガスは、有機物が酸素のない状態(嫌気状態)で微生物によって分解される「嫌気性消化(メタン発酵)」というプロセスを経て生成される混合ガスです。

このプロセスは自然界でも湖沼の底や動物の消化器官内で起こっていますが、エネルギー利用を目的とする場合は、密閉された消化槽(発酵槽)内で効率的に行われます。

家畜ふん尿、食品廃棄物、下水汚泥、エネルギー作物など、多様な有機性バイオマスが原料となり得ます。

嫌気性消化によるバイオガス生成メカニズム

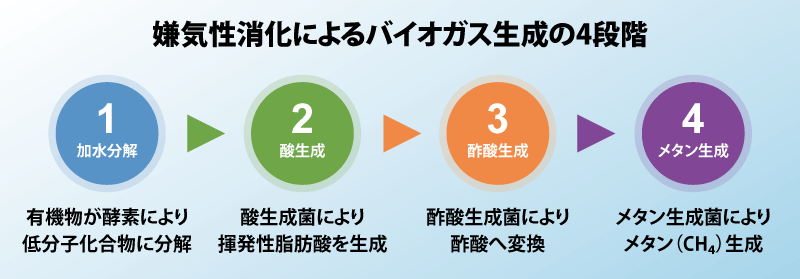

嫌気性消化は、大きく分けて以下の4つの段階を経て進行します。これらのプロセスは、多種多様な微生物群が連携して行っています。

- 加水分解:高分子の有機物(炭水化物、タンパク質、脂質など)が、微生物の産生する酵素によって低分子の化合物(糖、アミノ酸、脂肪酸など)に分解されます。

- 酸生成(発酵):加水分解で生成された低分子化合物が、酸生成菌によってさらに分解され、揮発性脂肪酸(酢酸、プロピオン酸、酪酸など)、アルコール類、二酸化炭素、水素などが生成されます。

- 酢酸生成:酸生成段階で生成された揮発性脂肪酸やアルコール類が、酢酸生成菌によって酢酸、水素、二酸化炭素に変換されます。

- メタン生成:最終段階として、メタン生成菌(古細菌)が酢酸を分解するか、あるいは水素と二酸化炭素を利用してメタン (CH₄) を生成します。

これらの各段階がスムーズに進行するためには、温度、pH、基質濃度、阻害物質の有無など、適切な環境条件を維持管理することが重要です。

バイオガスの主成分 メタン CH₄ と二酸化炭素 CO₂ の特性

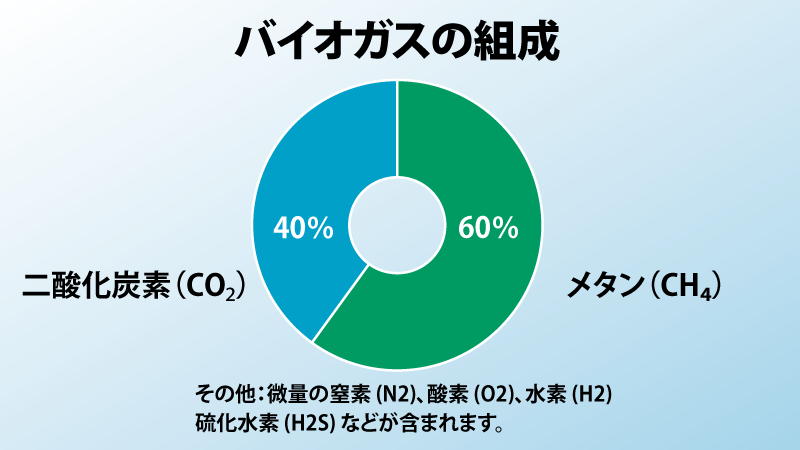

バイオガスの主成分は、エネルギー源となるメタン (CH₄) と、不燃性の二酸化炭素 (CO₂) です。

一般的なバイオガスでは、メタンが約60%、二酸化炭素が約40%の体積比率を占めます。その他に、微量の窒素 (N2)、酸素 (O2)、水素 (H2)、そして利用上問題となることがある硫化水素 (H2S) などが含まれます。

メタンは無色・無臭の可燃性ガスであり、天然ガスの主成分でもあります。高い発熱量を持ち、バイオガスがエネルギー源として利用される根幹を成す成分です。

一方、二酸化炭素は不燃性であり、エネルギー利用の観点からは不活性な成分ですが、その分離・回収技術(CCU: Carbon Capture and Utilization)も近年注目されています。

原料による成分構成の違い(家畜ふん尿、食品廃棄物、下水汚泥など)

バイオガスの成分構成、特にメタン濃度は、使用する原料の種類によって大きく変動します。これは、原料に含まれる有機物の種類(炭水化物、タンパク質、脂質の比率など)が異なるためです。

一般的に、脂質含有量が高い原料ほどメタン生成ポテンシャルが高いとされています。

以下は、原料ごとの一般的なメタン濃度(体積比)の目安です。

| 原料の種類 | 一般的なメタン濃度 (%) |

|---|---|

| 家畜ふん尿 | 50 – 65 |

| 食品廃棄物 | 60 – 70 |

| 下水汚泥 | 55 – 65 |

| エネルギー作物(トウモロコシサイレージ等) | 50 – 60 |

※上記は一般的な目安であり、実際のメタン濃度は原料の具体的な性状、収集・保管方法、発酵条件(温度、滞留時間など)によって変動します。

複数の原料を混合して処理する「混合消化」も行われており、その場合は原料の配合比率によってガス組成が変わります。正確な評価のためには、原料分析と発酵試験が不可欠です。

バイオガスのエネルギー特性 発熱量と燃焼性

バイオガスが持つエネルギー量(発熱量)は、主成分であるメタンの濃度に大きく依存します。メタン濃度が高いほど、単位体積あたりの発熱量は増加し、エネルギー源としての価値が高まります。

バイオガスを効率的に利用するためには、そのエネルギー特性を正確に把握することが重要です。

バイオガスの発熱量は、一般的に20~25 MJ/Nm³(メガジュール パー ノルマルリューベ)の範囲にあります。これは、主成分であるメタンの発熱量(約35.8 MJ/Nm³ (LHV))と、不燃性である二酸化炭素の混合比率によって決まります。

例えば、メタン濃度60%のバイオガスの低位発熱量(LHV)は、単純計算で約21.5 MJ/Nm³ となります。

バイオガスの発熱量(高位/低位)とその評価

燃料の発熱量には、高位発熱量(HHV: Higher Heating Value)と低位発熱量(LHV: Lower Heating Value)の二つの指標があります。

HHVは燃焼時に生成される水蒸気の凝縮熱を含む総発熱量、LHVは水蒸気の凝縮熱を含まない真の発熱量(純発熱量)を指します。

実際の燃焼機器では水蒸気は気体のまま排出されることが多いため、エネルギー効率の計算などにはLHVが用いられるのが一般的です。

バイオガスのLHVは、メタン濃度にほぼ比例します。正確な発熱量を知るためには、ガスクロマトグラフィーなどによる成分分析が必要です。

発熱量は、発電効率や熱利用効率を算出する際の基本データとなり、プラントの設計や経済性評価において不可欠なパラメータです。

メタン濃度がエネルギー出力に与える影響

バイオガスを利用する発電機(ガスエンジンなど)やボイラーの出力は、供給されるガスの発熱量、すなわちメタン濃度に直接影響を受けます。

メタン濃度が高いバイオガスを使用するほど、同じガス供給量でもより多くのエネルギー(電力や熱)を得ることができます。

また、メタン濃度が低い場合や、濃度変動が大きい場合には、燃焼が不安定になったり、機器の運転効率が低下したりする可能性があります。

特に、低メタン濃度(例: 40%以下)のバイオガスは、燃焼が困難になる場合があり、補助燃料が必要となるケースもあります。そのため、安定したエネルギー利用のためには、可能な限りメタン濃度を高め、その変動を抑制することが望まれます。

他のガス燃料(天然ガス、プロパンガス等)とのエネルギー特性比較

バイオガスのエネルギー特性を他の一般的なガス燃料と比較してみましょう。

| 燃料の種類 | 主成分 | 低位発熱量 (LHV) [MJ/Nm³] (目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| バイオガス (メタン60%) | CH4 (60%), CO2 (40%) | 約 21.5 | 再生可能、原料により変動、不純物含む |

| 天然ガス (都市ガス13A) | CH4 (約90%) | 約 39 | 化石燃料、高発熱量、クリーン |

| プロパンガス (LPガス) | C3H8 | 約 90 (ガス状換算) | 化石燃料、高発熱量、液化容易 |

(注) 発熱量は標準状態(0℃, 1気圧)での値。天然ガス、LPガスの組成・発熱量は供給元により若干異なります。

このように、一般的なバイオガス(未精製)の発熱量は、天然ガスと比較すると約半分程度です。

しかし、バイオガス中の二酸化炭素や不純物を除去してメタン濃度を高めた「バイオメタン」は、天然ガスと同等のエネルギー特性を持ち、天然ガス代替燃料として利用することが可能です。

バイオガスの成分割合と品質の変動要因

バイオガスの品質は、エネルギー利用機器の性能や寿命、そして運用コストに直接影響します。主成分であるメタンと二酸化炭素の比率だけでなく、硫化水素などの不純物の含有量も重要な品質指標となります。

これらの成分割合は、原料の種類だけでなく、発酵プロセス全体の管理状態によって変動します。

安定したバイオガスプラント運用と効率的なエネルギー利用のためには、これらの変動要因を理解し、適切に管理することが求められます。

例えば、メタン濃度が安定しないと発電出力が変動し、系統連系に影響が出る可能性があります。また、高濃度の硫化水素は機器の腐食を引き起こし、メンテナンスコストの増大やプラントの寿命短縮につながります。

発酵条件(温度、pH、滞留時間)と成分比の関係

嫌気性消化プロセスは、微生物の活動に依存するため、環境条件の変化に敏感です。主要な運転管理パラメータとガス組成への影響は以下の通りです。

- 温度:発酵温度は、微生物の活動速度に大きく影響します。一般的に、中温発酵(35~40℃)と高温発酵(50~55℃)があり、高温の方が反応速度は速いですが、温度管理がよりシビアでエネルギー消費も大きくなる傾向があります。温度が不安定だと、微生物バランスが崩れ、ガス発生量やメタン濃度が低下する可能性があります。

- pH:メタン生成菌は中性付近(pH 6.5~7.5程度)で最も活発に活動します。酸生成段階で生成される揮発性脂肪酸の蓄積などによりpHが低下(酸性化)すると、メタン生成が阻害され、ガス発生量の減少やメタン濃度の低下を招きます。適切なpH緩衝能の維持が重要です。

- 水理学的滞留時間(HRT):原料が消化槽内に滞留する時間です。HRTが短すぎると、分解が十分に進まず、特に分解速度の遅いメタン生成菌が系外に流出してしまい、メタン濃度が低下します。原料の種類や発酵温度に応じて適切なHRTを設定する必要があります。

これらのパラメータを最適に制御することで、安定したガス発生と高いメタン濃度を維持することが可能になります。

硫化水素 (H2S) など微量成分の含有とその影響

バイオガス中には、主成分以外にも様々な微量成分が含まれますが、特に注意が必要なのが硫化水素 (H2S) です。

硫化水素は、原料中の硫黄分(主にタンパク質に含まれる含硫アミノ酸など)が嫌気性条件下で硫酸還元菌などによって還元されることで生成されます。通常、数百~数千ppmオーダーで含まれます。

硫化水素は、腐食性が非常に高く、水分と反応して硫酸を生成し、ガスエンジン、ボイラー、配管などの金属部品を著しく腐食させます。また、特有の腐卵臭があり、安全衛生上の問題も引き起こします。

さらに、燃焼時に二酸化硫黄 (SO2) を生成し、酸性雨の原因となるため、環境規制の対象ともなります。

このため、バイオガスを利用する際には、利用機器の許容濃度以下まで硫化水素を除去する「脱硫」プロセスが不可欠となる場合がほとんどです。一般的なガスエンジンの要求仕様は、H2S濃度 200ppm 以下程度です。

バイオガス品質向上のための前処理・精製技術

バイオガスの品質を向上させ、利用価値を高めるためには、前処理と精製技術が重要になります。

- 前処理:原料段階での処理で、ガス化効率の向上や不純物の低減を目的とします。例として、固形物の破砕・粉砕による表面積増加、異物(プラスチック、金属など)の除去、加水分解効率を高めるための熱処理や酵素処理などがあります。

- 精製(アップグレード):生成されたバイオガスから不純物(主に CO2 と H2S)を除去し、メタン濃度を高めるプロセスです。主な技術には以下のようなものがあります。

- 脱硫:硫化水素を除去する技術。生物脱硫(微生物利用)、乾式法(酸化鉄、活性炭吸着)、湿式法(アルカリ吸収)など。

- 脱炭酸:二酸化炭素を除去し、メタン濃度を高める技術。膜分離法、PSA法(圧力変動吸着法)、吸収法(水吸収、化学吸収)など。

これらの技術を適用し、メタン濃度を95%以上に高めたものは「バイオメタン」と呼ばれ、天然ガス代替として都市ガス導管への注入や自動車燃料としての利用が可能になります。

バイオガスのエネルギー利用技術と効率

必要に応じて精製されたバイオガスは、多様な方法でエネルギーとして利用されます。主な利用形態は、発電、熱利用、そしてバイオメタンとしての利用です。

それぞれの技術には特徴があり、プラントの規模、立地条件、エネルギー需要などに応じて最適なシステムが選択されます。

近年では、発電と熱利用を同時に行う「コージェネレーション(熱電併給)」システムが主流となっています。

発電時に発生する排熱を回収し、消化槽の加温や施設への温水・蒸気供給に利用することで、エネルギー総合効率を大幅に向上させることができます。

例えば、ガスエンジン発電の効率が35~42%程度であっても、排熱回収により総合効率は80%以上に達することが可能です。

バイオガス発電(ガスエンジン、燃料電池等)の仕組みと効率

バイオガス発電は、バイオガスを燃料として発電機を駆動し、電力を得る技術です。主な方式は以下の通りです。

- ガスエンジン:最も広く普及している方式です。バイオガスを燃料として内燃機関(エンジン)を動かし、連結した発電機で発電します。比較的導入コストが安価で、幅広い出力範囲に対応できます。発電効率は35~42%程度が一般的です。

- ガスタービン:大規模プラント(数MW以上)で採用されることがあります。燃焼ガスでタービンを回して発電します。ガスエンジンより高効率(マイクロガスタービンで30%前後、大型でそれ以上)が期待できますが、高圧ガスが必要で、部分負荷時の効率低下が大きいなどの特徴があります。

- 燃料電池:バイオガス中のメタンを改質して水素を取り出し、空気中の酸素と化学反応させて発電する方式です。発電効率が40~60%と高く、運転時の騒音や振動が少ない利点がありますが、導入コストが高く、燃料ガス(バイオガス)の高い精製度(特に硫黄分の除去)が求められます。

国内でも、食品加工工場(例:ビール工場、製糖工場)、下水処理場、大規模畜産農家などで、廃棄物処理とエネルギー創出を目的としたバイオガス発電プラントが多数稼働しています。

バイオガスボイラー等による熱利用技術

バイオガスは、発電だけでなく、直接燃焼させて熱エネルギーとして利用することも可能です。主な用途は以下の通りです。

- 消化槽の加温:嫌気性消化プロセスは、最適な温度(中温または高温)を維持する必要があるため、生成したバイオガスの一部をボイラーで燃焼させ、その熱で消化槽を加温するのが一般的です。これはプラントのエネルギー自立性を高める上で重要です。

- 温水・蒸気供給:バイオガスボイラーで温水や蒸気を作り、工場プロセス、施設の暖房、給湯などに利用します。

- 直接加熱:農業分野での温室暖房などに利用されるケースもあります。

熱利用は比較的シンプルな設備で実現でき、エネルギー変換効率も高い(ボイラー効率 80%以上)ですが、熱需要がプラント近傍にあることが前提となります。

バイオメタン精製とガスグリッド注入・輸送利用

前述の通り、バイオガスから CO_2 や H_2S などの不純物を除去し、メタン濃度を95%以上(天然ガスと同等レベル)に高めたものを「バイオメタン」と呼びます。

バイオメタンは、既存の天然ガスインフラを活用できるため、利用範囲が格段に広がります。

- 都市ガス導管注入:品質基準(JIS規格など)を満たすバイオメタンは、既存の都市ガス導管に注入し、家庭や工場などで天然ガスと同様に利用できます。これにより、広域的な再生可能エネルギー供給が可能になります。欧州(特にドイツ)では広く普及しています。

- 自動車燃料(バイオCNG/LNG):バイオメタンを圧縮してバイオCNG(圧縮天然ガス)として、または液化してバイオLNG(液化天然ガス)として、トラックやバスなどの輸送用燃料に利用できます。これは運輸部門の脱炭素化に貢献する技術として期待されています。スウェーデンなどでは、公共交通機関での利用が進んでいます。

- その他:化学原料としての利用なども検討されています。

バイオメタン化には精製コストがかかりますが、エネルギー利用の選択肢を増やし、より高い付加価値を生み出す可能性があります。

将来的には、バイオガスは単なるエネルギー供給源に留まらず、地域資源循環の中核を担い、食料生産(液肥利用)、廃棄物管理、エネルギー供給を統合した持続可能な地域システムの構築に貢献することが期待されます。SDGs(持続可能な開発目標)の多くの目標達成にも寄与する技術として、その重要性はますます高まっていくでしょう。